АРМАВИР-ТУАПСИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА БЫЛА ЧАСТЬЮ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ НА ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ КУРОРТАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА.

Армавир всегда был чем-то большим, чем маленький южный город. В начале ХХ века через него проходил путь настоящего «путешествия к синему чуду» — так тогда называли поездку на Черноморское побережье Кавказа. И главным героем этой авантюры становилась Армавир-Туапсинская железная дорога.

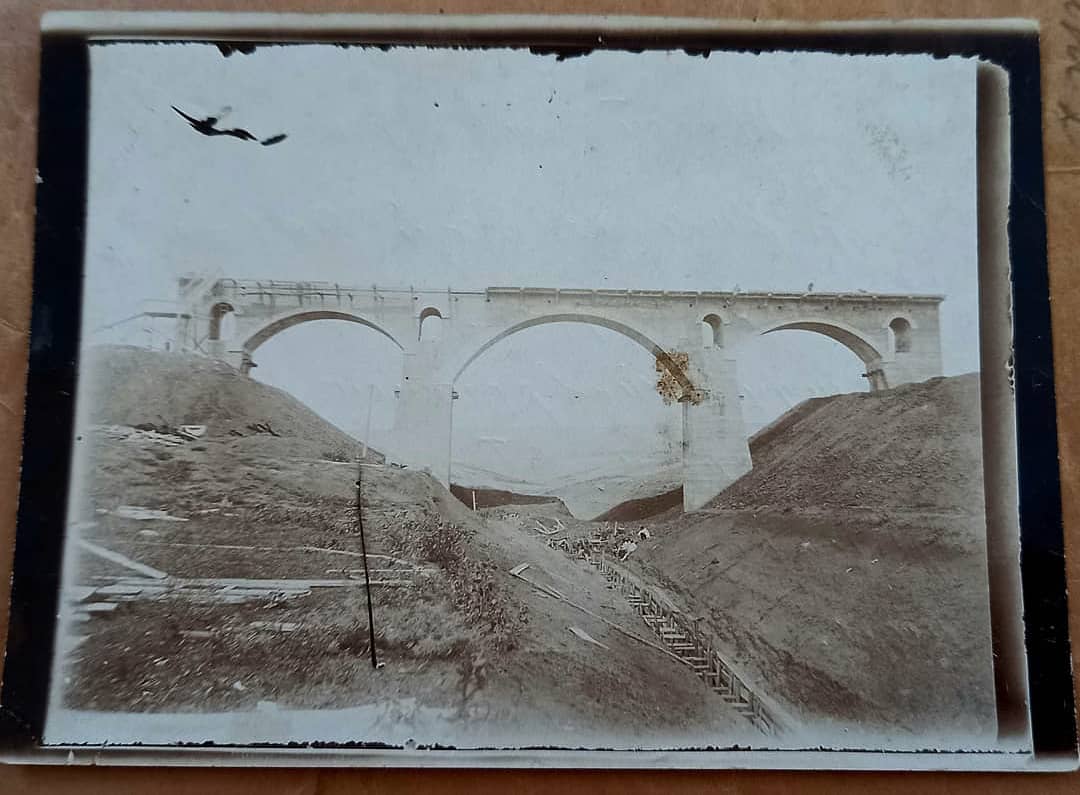

Строительство началось в 1909 году. Согласно одной из народных версий, на открытии железной дороги присутствовал лично сам царь с семьёй.

Проектированием моста занимались инженеры из Германии и Бельгии. Отлит он целиком из бетона. Арки, на которых установлено полотно, изготовлены отдельно. На мосту всего один путь и пешеходная дорожка.

«Это не Крым, не Италия и не Швейцария — сходства нет… Это красота своеобразная, красота силы и сурового могущества!» — авторитетно писал знаток края Семён Васюков. Его слова цитировали иллюстрированные журналы, приправляя рекламу маршрутов фотографиями дольменов, фисташковых рощ и укрытых туманом вершин. Но романтика плакатов была бы невозможна без прозы техники: 213 километров рельсов, устремлённых из Армавира к Туапсе, прорезали Главный Кавказский хребет 14 тоннелями и десятками мостов. Инженеры Владикавказской железной дороги, которой подчинялась линия, применяли тогда передовые методы бурения скал, а для возведения арочных пролётов использовали бетон — материал едва ли не революционный по тем временам.

Экскурсионные группы школьников, прибывая на армавирский вокзал, первым делом знакомились с «магией» паровозного царства. Уже через час пути локомотив преодолевал горные балки; гиды просили детей повернуть головы к окнам: «Смотрите, как меняется ландшафт: степные поля уступают место буковым лесам». И когда вагон внезапно погружался во тьму тоннеля, в наступившей тишине слышался лишь ритмичный стук колёс.

Армавир играл роль логистического сердца: здесь сходились ветки с Екатеринодара, Невинномысска и Пятигорска, здесь перецепляли локомотивы, формировали составы с курортниками и кавказским вином, которое уже тогда считали лучшим сувениром моря. Вокзальный перрон днём напоминал выставку народов империи: казаки, грузины, московские студенты, польские монахини — всех объединяла надежда увидеть Чёрное море, овеянное легендами о древних колхах и современных гидропатических станциях.

Но туристов влекла не только природа. Военный порт Новороссийска, цементный завод Туапсе, подстанции передачи электрической энергии — всё это превращалось в наглядные уроки «перспективного будущего».

Как сообщает в своей статье «„Гвоздь“ туристического сезона — элеватор!» доктор исторических наук Анна Еремеева, экскурсантам на дореволюционных курортах Черноморского побережья Кавказа показывали не только мосты, но и цементные заводы, порты и маяки.

Исходя из сохранившихся данных, в годы Первой мировой войны, несмотря на близость Кавказского фронта, экскурсионная активность в регионе не снизилась. Многие жители Армавира уверены, что туристический потенциал у их родного города есть и сегодня, причём потенциал немалый. Он всё так же является «городом двух вокзалов» и может вновь стать важным транспортным узлом, при приезде в который туристам захочется задержаться здесь подольше.

Фото из фондов Армавирского краеведческого музея.